2025年3月20日

店舗リフォームの意外な盲点:足場よりはしごで工期短縮と顧客満足度向上を実現

店舗リフォームを計画していると、つい内装デザインや設備の入れ替えにばかり意識が向きがちです。

しかし、実は「足場を組むのか、それともはしご作業で済ませるのか」という施工方法の違いが、工期とコスト、さらには顧客満足度に大きく影響することをご存知でしょうか。

筆者の経験から言えるのは、「大がかりな足場を組まなくても安全かつスピーディにリフォームができるケースは意外と多い」という事実です。

なぜ足場を組まない方法が注目されているのか。

一番の理由は「工期短縮」と「コスト削減」、そして「営業への影響を最小化できるから」です。

店舗オーナーの方々が抱える、こんな悩みをよく耳にします。

- できれば休業期間を短くしたい

- 周囲の目がある場所で大規模な足場を組むのは避けたい

- 予算をなるべく抑えたいが、安全性や仕上がりは妥協したくない

こうしたニーズに応える選択肢の一つが「はしごや脚立などを活用して行う無足場施工」です。

もちろん、何も考えずに足場を省いてしまうとリスクも伴います。

しかし、条件さえ整えば足場設置日数をまるごと省略できるため、予想以上に早く工事を終わらせられる可能性があります。

今回は、足場と無足場(はしご)それぞれのメリットやデメリットを整理しながら、店舗オーナーの立場で工期短縮と顧客満足度向上をどう両立できるのかを一緒に考えてみましょう。

「工事の準備で数日間も営業を止めるなんて、ちょっと痛い…」と思っている方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

「足場」と「はしご」の基本比較

足場を組むか、はしご(無足場)で対応するか。

この選択はリフォーム工事の根幹を左右する大きな要素です。

まず、「仮設足場」がいかに費用と日数を左右するかという問題があります。

一方、はしごを使った施工であれば、足場を組むための資材搬入や設置の手間を省けます。

これがそのまま工期短縮やコスト削減に直結するのが最大のメリットです。

ただし、すべてのリフォーム案件に適用できるわけではありません。

大規模な外装塗装や高所での作業が広範囲に及ぶ場合は、足場なしだとむしろ遠回りになるケースもあるからです。

ここでは「足場」と「はしご」それぞれのメリットとデメリットを整理してみましょう。

店舗規模や施工範囲に合わせて、どちらがベターな選択肢なのかを見極めるヒントにしていただければ幸いです。

足場を組むメリット・デメリット

足場というのは、建物の周囲にパイプや板を組み立てて「作業用のステージ」を作るイメージです。

舞台セットのように一度組んでしまえば、職人が安定した姿勢で作業できるため、仕上がりや安全性はピカイチになります。

ただし、その反面、設置や撤去の手間・費用がかかり、工事全体が長期化しやすいのが悩ましいところです。

⭕️ 足場の主なメリット

- 作業床がしっかり確保されるので、転落リスクを大きく減らせる

- 同時並行で複数の職人が動きやすく、広範囲を効率的に施工できる

- 外壁塗装や高所での溶接・補修など、大規模作業ほど高い施工品質を維持しやすい

❌ 足場の主なデメリット

- 足場の組立・解体には最低でも2日は必要になることが多い

- 人件費と足場材のレンタル費などが上乗せされるため、コストが膨らみやすい

- 建物の周囲が狭い、あるいは近隣への道路使用許可が下りにくい場所では組みにくい

実際、外壁塗装などでは足場代が工事費全体の3割ほどを占めるケースもあります。

足場をどうするかで、工事の予算とスケジュールが大きく左右されるわけです。

はしご(無足場)を選ぶメリット・デメリット

はしごや脚立をメインにした施工は、いわば「ステージを作る代わりに、身軽にポイントを攻める」方法です。

神戸市の狭小ビルや古い街並みが続くエリアなどでは、足場を組むスペースが取りにくい現場も少なくありません。

そんなとき、はしごでの施工が効果を発揮します。

⭕️ はしご(無足場)の主なメリット

- 足場設置の費用と時間をまるごと省略できる

- 搬入・解体の作業が不要なので、即日または短期間での完了が可能

- 隣家との距離が極めて近いなど、足場を物理的に組めない環境でも作業しやすい

❌ はしご(無足場)の主なデメリット

- 作業床がないぶん、高所作業の転落リスクはどうしても高まる

- 大きな面積を一気に施工しづらく、作業効率が低下しがち

- 法規上、2m以上の高所作業では安全帯の装着義務があるなど準備も必要

一言で「はしご施工」といっても、最近では可動式レール装置を使い、屋根全体を移動しながら安全に作業できる技術も登場しています。

こうした新しい方法を導入している業者であれば、より大がかりな改装でも足場なしで対応できる可能性があります。

工期短縮がもたらすメリット

工期が短いということは、ただ「日数が減る」だけの話ではありません。

特に店舗運営においては、休業期間が減ることで売上ロスや顧客離れを防ぎやすくなります。

また「早期に新しい外観をお披露目できる」という心理的なインパクトも大きいものです。

ここでは、工期短縮によって得られる主なメリットを2つの視点から見てみましょう。

休業期間の短縮で売上ロスを最小化

店舗リフォームを検討中のオーナーの方がもっとも気にされるのが、改装中の休業による売上ロスです。

飲食店や小売店なら、休業日はそのまま売上ゼロにつながってしまいます。

工事のために、せっかくの常連客が他店に流れてしまう可能性も否定できません。

🔍 足場の設置日数を丸ごと省略できる

- 足場を組むだけで1日、解体に1日…と最低2日は見ておかないといけません。

- はしご施工なら、これらの工程をスキップできるので実質的に工期が2日ほど短縮されることもあります。

🔍 営業時間や営業日数をフレキシブルに設定しやすい

- 大掛かりな足場がない分、日中の営業と夜間の工事を並行できるケースも考えられます。

- 閉店後の短時間だけ作業を進める「段階施工」もやりやすく、休業リスクを最低限に抑えられます。

「工事なんてできるだけ早く終わらせてほしい」と思うのは、オーナーにとっても従業員にとっても切実なところですよね。

はしご施工を選択することで、休業期間そのものをギュッと短縮できる確率が上がるわけです。

顧客満足度の向上

店舗リフォームのゴールは、おしゃれな内装や新しい看板を手に入れるだけではありません。

「お客様に、より快適な空間を早く提供すること」こそが重要な目的ですよね。

工期短縮は、この“顧客満足度”を底上げする強力な手段となり得ます。

1. 騒音や視覚的なストレスが減る

足場を組むと、建物がシートで覆われたり、朝から夕方にかけて組立解体の音が出たりします。

はしご施工なら大掛かりな仮設物が不要なので、見た目にも騒音面でも周囲への負担を軽減できます。

2. リニューアルの鮮度が高いままオープンできる

長期工事で「工事中の雰囲気」にお客様が慣れてしまうと、いざオープンしても新鮮味が薄れるという声もあります。

工期をできるだけ詰めて、短期間で改装を終わらせれば「待ってました!」というワクワク感が一層高まります。

✅ チェックリスト

以下の項目を意識すると、早期オープンで顧客満足度を高めやすくなります。

- 工事スケジュールを余裕ある形で周知し、ずれが生じにくいよう調整する

- 休業期間の告知を事前に十分行い、SNSや店頭張り紙でお客様に不便を伝える

- 可能なら段階的リニューアルを行い、完全休業を最小限に抑える

- オープン日には特典やキャンペーンを用意し、「新装感」を盛り上げる

上のチェックリストを見ていただくと分かるとおり、「工期短縮」自体がゴールなのではなく、「短い工期をどう生かすか」がポイントになります。

短期間でリフォームが完了すれば、そのぶんお客様へサービスを提供できる時間が増えますよね。

それが顧客満足度向上へと直結するわけです。

足場よりはしごを検討すべきケース

リフォーム工事を「はしご」で行うメリットを最大限に生かすには、向いているケースとそうでないケースを見極める必要があります。

ここでは、足場よりもはしご施工を選びやすい代表的な場面を整理してみましょう。

小規模・部分的リフォームの場合

店舗全体を大がかりに改装するのではなく、たとえば天井の一部補修や看板の取り替え、内装のポイントリフォームなど範囲が限られているケースでは、はしご施工が効果的です。

足場を組むほどの高さや広さがないため、仮設費用や準備期間が逆に無駄に感じられることも多いです。

- 2m前後の高さ作業が中心

はしごでも十分対応できるうえ、工期が圧倒的に短縮される - 店舗の一部のみ休業すればOK

店内の奥側や夜間にまとめて作業すれば、通常営業を続けられる可能性も高い

隣接スペースが狭い/近隣とのトラブル回避

周りの建物や歩道との距離が極端に近い場合、そもそも足場を組むための作業スペースを確保できないことがあります。

また道路使用許可が必要になる立地だと、許可の手続きに日数を要したり、最悪認可が下りずに工事を延期せざるを得ない場合も。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 事前にチェックしたいポイント ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

- 隣家や建物との境界が1m以下しかない

- 道路使用許可を取るのが難しい立地

- 植栽やフェンスなどで足場材を搬入しづらい場所

こうした条件がそろうと、足場を組むメリットよりデメリットの方が大きくなるケースがあります。

はしご施工なら、最低限のスペースがあれば作業員が出入りできるため、近隣とのトラブルも防ぎやすいです。

施工日程を極力コンパクトにしたい時

「できるだけ短期間で終わらせてほしい」という店舗オーナーの要望が強い場合も、はしご施工が検討されます。

足場の組立解体で少なくとも2日が必要になる一方、はしご中心の作業なら準備にほとんど時間を要しません。

「うちの店は数日しか休みにできない」という切羽詰まった状況であれば、無足場工法は非常に魅力的な選択肢です。

以下のように、ケース別に「はしご向きか足場向きか」をざっくり比較するとイメージがつかみやすいでしょう。

| ケース | 適性 | 注意点 |

|---|---|---|

| 天井照明の交換など低所作業 | はしごが向いている | 高さ2m以上の場合は安全帯などを準備し、脚立使用時の転落リスクにも留意 |

| 外壁の全体塗装(3階建以上) | 足場が望ましい | 無足場だと作業効率が極度に落ちるため、結果的に工期やコストが増す可能性大 |

| 看板・サインのみの取り替え | はしごが向いている | 夜間作業で近隣への影響を減らすなど、時間帯調整も検討すると効果的 |

| 内装の一部補修(天井・壁) | はしごが向いている | 工期短縮が期待できる反面、脚立が動線を塞がないよう店内レイアウトを要調整 |

| 大規模リニューアル(全面改装) | 足場が望ましい | 仕上がり品質と安全性重視。無理にはしごを選ぶと職人の負担が大きくなる |

「一口にリフォームと言っても千差万別」とよく言われます。

表を見ても分かるとおり、店舗の形状や工事範囲によっては、はしご施工が圧倒的に有利な場合と、足場設置がどうしても外せない場合があるわけです。

特殊梯子製作所のはしごが選ばれる理由:オーダーメイドからスーパーラダーまで

実際、「足場を組むほどではないけれど、高所作業を安全に済ませたい」という場面は意外と多いものです。

ただし、店舗や作業現場の状況によっては、一般的なはしごではどうしても対応しきれないケースもあります。

そんなときにおすすめしたいのが、特殊梯子製作所のラインナップです。

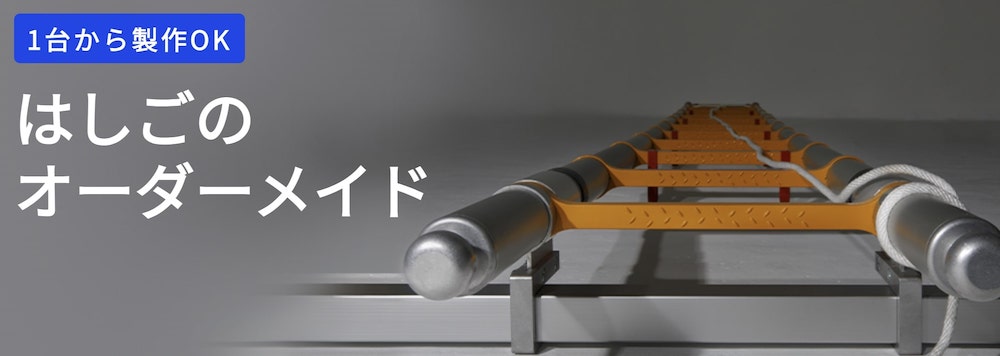

💡 オーダーメイドの梯子もおまかせ

- 鉄道車両の緊急脱出に使う「鉄道用非常脱出はしご」や、タンク点検用のはしごなど、特殊な環境向けの製品も多数

- 寸法や材質、安全装置まで細かく指定可能で、現場の事情に合わせた最適設計を実現

🪜 豊富な既製品から選べる

- 伸縮できる万能タイプの「スーパーラダー」や「QQラダー」は、保管・運搬しやすく、店舗の裏スペースにも収納しやすい

- 「TTマンホールはしご」「伸縮ロフトはしご」など、局所的な作業に特化した製品も充実

- 高い耐久性と安全性を備えつつ、取り回しの良さや軽さにもこだわりがある

✅ ポイント

- 店舗周辺が狭くて足場が組みにくい

- 部分的な補修や看板交換を短期で終わらせたい

- 既成のはしごだと高さや形状が合わない

このような状況であれば、特殊梯子製作所のオーダーメイド製品が力を発揮します。

現場にフィットする安全なはしごを導入できれば、工期短縮とコスト削減を同時に実現できる可能性が高まります。

「高さはどのくらい必要なのか」「作業員がどこに手をかけるのか」「どんな安全装置が欲しいのか」など、細かな要望を一つひとつ詰めていくと、意外な改善点が見つかることも珍しくありません。

既製品とオーダーメイド、両方の選択肢を持つ当社だからこそ、納得のいく一台に出会いやすいのも大きな魅力です。

安全対策と法令遵守のポイント

「足場を使わずに作業するなんて、本当に大丈夫なの?」

そう感じる方も多いでしょう。

実際、高所作業においては安全面が最優先事項です。

店舗リフォームだからといって、落下事故のリスクが小さくなるわけではありません。

日本の労働安全衛生規則では、高さ2m以上の場所で作業床(足場)がない場合、墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)などの使用が義務付けられています。

そのため、はしご施工を選ぶ場合は法令遵守を前提に、しっかり安全対策を講じる必要があります。

労働安全衛生規則の概要

- 2mを超える高所作業は原則足場設置が必要

ただし、適切な安全帯やロープアクセス技術を用いることで例外的に作業可能となるケースもあります。 - 無足場作業には追加の安全装備が必須

フルハーネス型安全帯の装着はもちろん、頭部保護具(ヘルメット)や滑り止め器具などを使って転落リスクを大幅に下げる必要があります。 - 複数人で監視体制を整える

一人作業だと、万一転倒やケガがあった場合に救助が遅れてしまいます。

必ずサポート役を配置し、上と下で声を掛け合いながら進めることが重要です。

安全に作業を行うための具体策

はしごや脚立を使った店舗リフォームで失敗しないためのポイントをいくつか挙げてみます。

✔️ 滑り止めと固定器具の活用

- はしごの足元にゴム製の滑り止めを装着し、建物側も固定ベルトやフックでしっかり保持

- 地面がアスファルトやタイルの場合、微妙な段差や砂利が転倒原因になるため常に確認

✔️ 天候条件を考慮し、無理な作業はしない

- 雨天や強風時は外壁・屋根周りでのはしご作業を避ける

- 天候リスクを踏まえたスケジュールを組むことで、強行による事故を防止

✔️ 定期的な休憩を取り、長時間の不安定作業を避ける

- 長時間、同じ姿勢で脚立に乗っていると疲労と集中力低下を招く

- こまめに下に降りて体をほぐし、ケガのリスクを下げる

✔️ 複数名体制で声掛けを徹底する

- 工具や塗料を渡す際は、はしご上と地上で合図を出し合う

- 持ち手が足りず落下物が発生すると、事故や近隣トラブルの原因になりやすい

🔍 専門家からのアドバイス

「無足場工法を導入する際には、必ず実績のある業者に依頼しましょう。

足場組立の資格を持った職人が、無足場の安全教育も受けているケースだと安心です。

また、最終的には『安全最優先』を常に意識し、施工範囲や高さが過剰に広い場合は、無理をせず足場を検討したほうが賢明ですね。」

足場を使わないメリットを享受するには、こうした安全措置をあくまで“当たり前”の基準としてクリアする必要があります。

これは店舗オーナーにとってもリスク回避の要です。

仮に施工中に事故が発生すれば、工事遅延や近隣とのトラブル、イメージダウンなど、損失は計り知れません。

まとめ

店舗リフォームにおける「足場を組む」「はしごを使う」という選択は、工期とコスト、さらには店舗イメージや顧客満足度にも直結します。

特に小規模リフォームや低所作業がメインの場合、はしご施工を活用できると予想以上に早くリニューアルを実現できるかもしれません。

一方で、大規模な外壁塗装や高所での全面改装などには足場が不可欠な場面もあります。

最も大切なのは「安全性と仕上がり品質を確保しつつ、どこでコストダウンや工期短縮を図るか」を冷静に見極めることです。

足場を省くメリットに目が向きすぎるあまり、事故リスクを軽視しては本末転倒。

実績豊富な施工業者と打ち合わせを重ね、安全対策と日程管理を万全に行うことが欠かせません。

✅ 押さえておきたい3つのコツ

- ① リフォーム範囲と高さを厳密に把握する

- 部分補修だけで済むのか、外壁全体の塗装が必要なのかを明確化

- ② 安全対策や法令遵守の体制を最優先に考える

- 無足場でもフルハーネス型安全帯など、適切な装備を惜しまない

- ③ 工期短縮のメリットを顧客満足や売上アップに繋げる

- 休業期間を少しでも短くし、リニューアルオープンを効果的にPR

最後に、もし「うちの店舗はどうだろう?」と疑問をお持ちの方は、ぜひ専門業者に相談してみてください。

自社ならではのノウハウを持った施工店に依頼することで、足場代の節約や工期短縮を実現しながら、安全面も確保できる可能性は十分にあります。

あなたの「こんな梯子があったらいいな」を、

カタチにします!

みなさん、お読みいただきありがとうございます!

私たち特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を形にする、梯子のスペシャリスト集団です。

🔧 こんなお悩み、ありませんか?

- 既製品の梯子では作業がやりにくい

- 特殊な場所での作業に適した梯子が見つからない

- より安全で使いやすい梯子が欲しい

そんなお悩み、私たちにお任せください!

1996年の創業以来、官公庁や大手企業様向けに数々の特殊梯子を製作してきた実績があります。

✨ 特殊梯子製作所ができること

- オーダーメイドの梯子製作

- アルミ、ステンレス、鉄など多様な素材対応

- 安全性と作業効率を両立した設計

あなたのアイデアや要望をお聞かせください。私たちの技術と創意工夫で、最適な梯子をカタチにします!

あなたの作業を、もっと安全に、もっと快適に。

特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を応援します!